对话饶晓志:他如何驾驭“不正常”赛道

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当镜头对准那些被遗忘的角落:曾海若与《阳光照耀青春里》的温柔凝视

“你看,那个穿蓝条纹病号服的男孩又在自言自语了。”精神病院的走廊上,护工们这样议论着何立。这个被诊断为精神分裂症的年轻人,正对着空气比划着只有他自己能看懂的手势。在《阳光照耀青春里》的镜头下,何立不是”疯子”,而是一个会在雨天把伞让给流浪猫,会对着病房窗台上的绿萝说悄悄话的普通男孩。

导演曾海若的摄像机像一双温柔的手,轻轻掀开了覆盖在精神障碍群体身上的那层”异类”标签。这位以《归途列车》等纪录片闻名的导演,第一次把镜头转向虚构叙事时,依然保持着纪录片创作者特有的克制与真诚。影片中那个长达三分钟的长镜头——何立蹲在福利院墙角数蚂蚁,阳光在他睫毛上投下细碎的阴影——让人想起曾海若在采访中说的:”我想拍的不是病症,而是病症背后那个完整的人。”

监制饶晓志谈起与曾海若的合作时眼睛发亮:”他总能在剧本会议时突然掏出个小本子,上面记着某天在精神病院采风时看到的细节——某个患者会把药片排成星座图案,另一个总把病号服第三颗纽扣系得特别紧。”这些真实的观察最终都化作了银幕上动人的瞬间。当何立把抗抑郁药丸摆成北斗七星的形状时,观众突然理解了:这哪是什么病态行为,分明是一个孤独灵魂在试图与宇宙对话。

影片最打动人心的,是那些虚实交错的魔幻时刻。何立发病时看到的”会说话的麻雀”,在镜头里真的扑棱着翅膀停在他肩头;他幻想中的”穿红裙子的姑娘”,会在雨后的水洼里留下真实的脚印。这种表现手法让人想起饶晓志前作《你好,疯子!》里的超现实元素,但《青春里》处理得更轻盈,更像一首影像诗。有个细节特别戳心:当医护人员强行给何立注射镇静剂时,他挣扎中打翻的玻璃杯落地却变成了一串肥皂泡,在阳光下折射出彩虹——这是独属于电影的语言,把残酷现实包裹进诗意的糖衣。

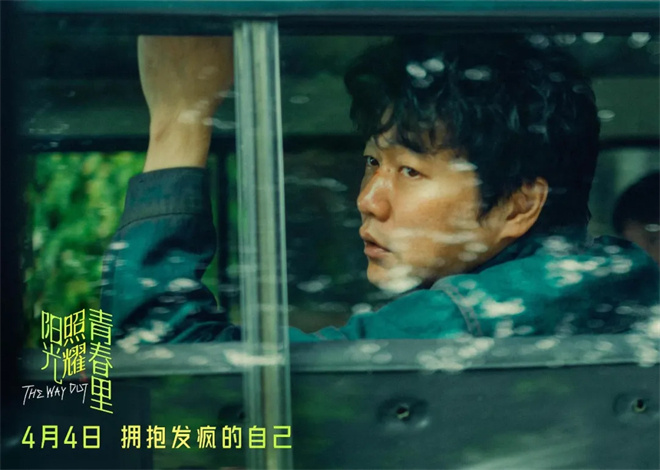

蒋奇明饰演的何立让人心碎。他不用夸张的肢体语言表现”疯癫”,而是用细微的表情变化展现内心风暴。有个场景是他突然僵住,瞳孔微微放大,仿佛看见观众看不见的恐怖景象。陈明昊饰演的主治医生也颠覆了传统形象,这个会偷吃患者零食、白大褂口袋里装着漫画书的医生,打破了”冷酷权威”的刻板印象。最惊喜的是肖央,他演的护工老周总爱哼跑调的《甜蜜蜜》,却在某个深夜悄悄给想家的何立塞了块水果糖。

影片后半段,当何立母亲哭着说”我儿子只是心里住着个不想长大的孩子”时,整个影厅响起抽纸巾的声音。这种共情不是靠煽情配乐硬挤出来的,而是源于主创们扎实的前期准备。演员们花了两个月在精神康复中心体验生活,蒋奇明甚至学会了患者特有的那种”被电流穿过般的颤抖”。有个即兴发挥的段落后来被保留:何立突然把病号服袖子挽成花朵形状,这个动作来自演员在康复中心见过的真实场景。

当片尾字幕升起时,观众才惊觉自己已经跟着何立走完了他崎岖的成长之路。那些曾被我们匆匆略过的”不正常的人”,在《青春里》的镜头里获得了完整的生命叙事。就像何立最后在出院时对那株绿萝说的:”要好好长大啊”,这句话何尝不是对所有边缘群体的温柔祝福?在追求”正能量”的影视环境里,能有人愿意蹲下来,用平视的角度记录这些被阳光遗忘的角落,本身就是一种难得的勇气。