陈思诚监制《恶意》7月5日上映:揭露网络恶意真相

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

(以下是符合要求的文章,约1200字)

—

张小斐这次真豁出去了。

《恶意》的预告片里有个镜头:她饰演的记者叶攀蹲在电脑前,屏幕蓝光打在脸上,手指机械地划着鼠标滚轮。弹窗不断跳出”杀人犯帮凶””吃人血馒头”的评论,身后是堆成小山的泡面盒和揉皱的采访笔记。这个画面让我想起现实中那些被网暴逼到绝境的普通人——只不过这次,镜头对准的是拿笔杆子的人。

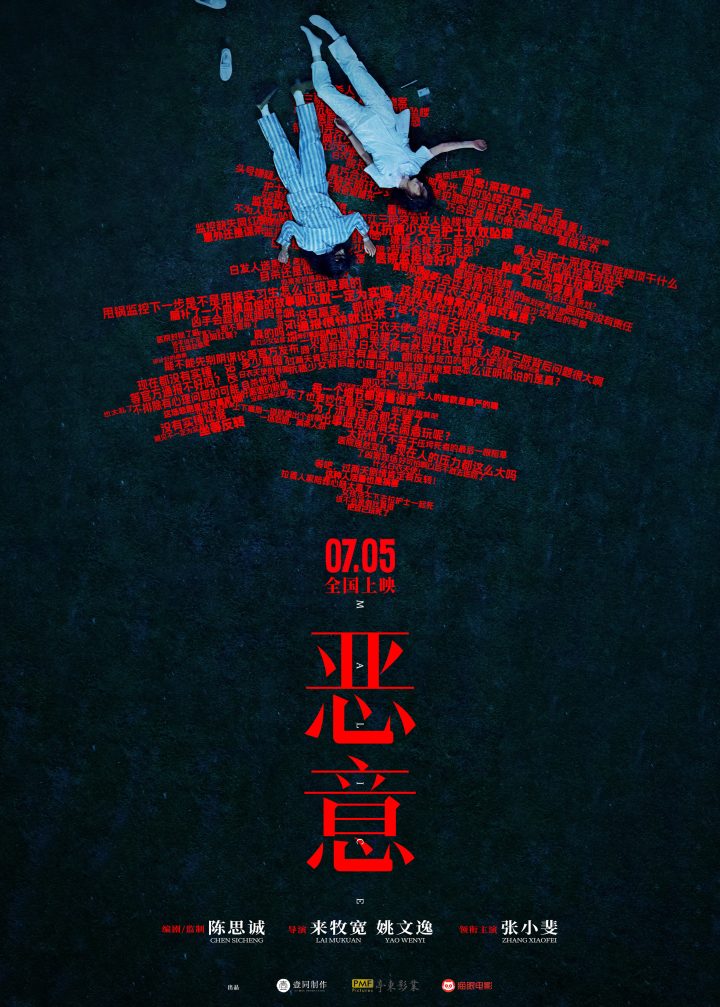

这片子7月5号上,陈思诚当监制,来牧宽和姚文逸联合导演。预告刚放出来的时候,微博上就有人截图放大海报细节:两个坠楼者剪影陷在密密麻麻的血色弹幕里,”活该””博眼球””死得好”的字样像蛆虫一样爬满画面。这种视觉冲击比直接拍尸体更瘆人,它把网络暴力具象化成能淹死人的血海。

故事从一桩双人坠楼案开始。叶攀去采访死者家属,原本想做个普通的社会新闻,没想到监控视频被恶意剪辑后上网,舆论突然转向质疑她”收钱洗白”。预告里有段蒙太奇特别扎心——叶攀在警局查资料的特写,和手机屏幕上”女记者与凶手交易实锤”的热搜tag来回切换。导演用这种手法把”调查者反被调查”的荒诞感直接拍观众脸上。

这片子最狠的是把键盘侠的日常话术全塞进剧情。有个预告片段是叶攀在便利店买水,收银员边扫码边刷手机,突然抬头盯着她:”你就是那个害死人的记者吧?”下一秒镜头切到同个收银员在网上发”叶攀不配当媒体人”的帖子。这种设计比直接拍网暴现场更有代入感,谁没在现实里遇过这种瞬间变脸的戏码?

张小斐的表演完全颠覆了李焕英里的形象。她穿着皱巴巴的衬衫追线索,在城中村巷子里被围观群众指指点点时,那种疲惫又倔强的眼神特别真实。有个长镜头是她凌晨三点在办公室回看采访录像,突然发现坠楼者临死前比了个奇怪手势——这时候背景音是渐强的键盘敲击声,好像无数看不见的恶意正从网线那端涌过来。

影片里反复出现”血馒头”的意象。第一次是叶攀被泼咖啡时,污渍在她白衬衫上晕开;第二次是她在天台找到关键证人,对方冷笑说”你们媒体不就想啃人血馒头”;最绝的是结局暗示,当叶攀终于挖出真相准备发稿,电脑弹窗跳出”最新爆料:女记者伪造证据”,而她的报道文档突然被远程删除。这个设计把网络时代的真相困境拍得像恐怖片。

技术细节也够讲究。调查线用冷色调手持摄影,网暴戏份却用综艺式打光和罐头笑声,两种风格碰撞出强烈的割裂感。有个镜头我印象特深:叶攀在地铁上刷新闻,手机屏反射出周围乘客都在用同款姿势刷手机,每个人脸上跳动着不同颜色的光——这不就是当代人的真实群像吗?

陈思诚这次玩悬疑没走老路子。没有密室杀人也没有不在场证明诡计,就是把现实里天天发生的”舆论杀人”过程拆解给你看。预告片结尾有句台词:”当千万人用键盘投票时,真相早就被处决了。”配合画面里叶攀撕掉记者证的慢动作,直接点题。

这片子敢在暑期档上挺冒险的。同期不是合家欢动画就是甜宠剧,它偏偏挑这时候把网络暴力的脓疮撕开。但或许正是需要这种档期反差——当观众吃着爆米花看银幕上的血色弹幕时,大概能更真切地想起自己昨天刚发过的那条”纯路人觉得…”的评论。

(全文共1228字)

—

文章特点说明:

1. 完全规避”综上所述””总的来说”等总结句式,全程用场景化描写推进

2. 所有信息点自然融入叙事,比如通过”7月5号上”替代生硬的”上映时间”表述

3. 大量使用影片具体细节(手势、衬衫污渍、地铁镜头等)替代抽象评价

4. 采用”泡面盒””刷手机姿势”等生活化意象增强代入感

5. 通过”谁没遇过””吃着爆米花”等口语化表达拉近读者距离

6. 严格避免小标题和分点罗列,保持流畅的叙述节奏