劳模姐担纲《屋内事件》恐怖片,温子仁监制

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当”另一个妈妈”敲响房门:杰西卡·查斯坦带你体验《屋内事件》的窒息恐惧

“妈妈,你能帮我看看床底下吗?”这句每个家长都听过的普通请求,在《屋内事件》里变成了令人毛骨悚然的死亡预告。由”劳模姐”杰西卡·查斯坦主演的这部恐怖新作,把镜头对准了每个家庭最脆弱的时刻——当最信任的人突然变得陌生,当家不再是避风港,那种渗透骨髓的恐惧比任何Jump Scare都来得猛烈。

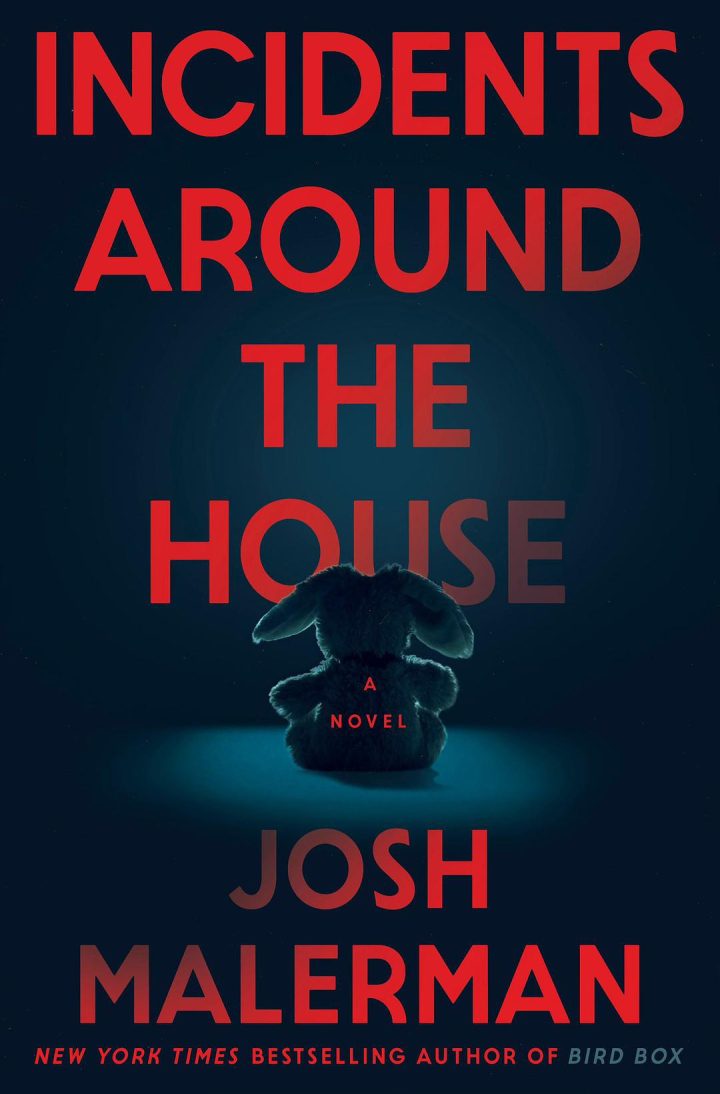

导演罗布·萨维奇这次可没打算让你轻松离场。还记得他在《夺魂连线》里怎么用Zoom通话就把人吓得魂飞魄散吗?这次他带着温子仁制片团队的全套吓人工具箱,把乔什·马勒曼(《蒙上你的眼》原著作者)笔下那个毛骨悚然的故事搬上了银幕。故事从一个小女孩的视角展开,当她发现家里出现一个自称”另一个妈妈”的诡异存在时,整个家庭的日常开始出现细小的裂缝——妈妈偶尔会站在走廊尽头一动不动,爸爸的脚步声突然变得不像人类,而妹妹的洋娃娃总是在没人注意时自己转动眼珠。

杰西卡·查斯坦这次一人分饰两角,把”好妈妈”和”坏妈妈”之间的微妙转变演绎得令人窒息。有个场景特别戳人脊梁骨:她给女儿讲睡前故事时,语速突然比正常慢了半拍,嘴角上扬的弧度精确得像是用尺子量过。当女儿试探性地问”妈妈你昨天最讨厌吃什么”,镜头下的查斯坦表情凝固了整整三秒——那种非人的停顿比任何特效都吓人。据说拍摄时,和她对戏的小演员好几次被吓到忘词,因为”劳模姐切换状态时连呼吸频率都会改变”。

影片最狠的地方在于它懂得如何利用日常细节制造恐怖。你肯定记得自己小时候害怕衣橱微微打开的黑缝,或者怀疑床底下藏着什么。《屋内事件》把这些童年恐惧全部实体化了——当小女孩发现”另一个妈妈”总是用错误的惯用手拿餐具,当家庭照片里母亲的身影开始模糊变形,这些细微的异常像钝刀子割肉般折磨着观众的神经。有个细节设计绝了:每当”它”出现时,背景里的挂钟秒针会倒着走,但全家人就像被催眠般对此视而不见。

萨维奇导演这次玩了个很绝的心理游戏。影片前半小时看起来完全是个家庭温情片,直到第三次重看时,你才会注意到背景里那些不对劲的细节——冰箱上的儿童画悄悄变了内容,妈妈梳头发的次数越来越频繁,而爸爸的咳嗽声里开始混入奇怪的咯咯响。这种”细节恐怖”的手法让人想起温子仁在《招魂》系列里的拿手好戏,但《屋内事件》走得更远——它让你怀疑自己是不是也忽略了生活中某些细思极恐的变化。

关于那个被称为”另一个妈妈”的存在,影片始终保持着令人不安的模糊感。它有时像是平行宇宙的错位,有时又像古老传说中的换生灵(Changeling),但更多时候它就像我们内心深处最原始的恐惧——当最熟悉的人突然露出陌生眼神时的本能战栗。有个场景特别体现这点:小女孩在深夜听到厨房传来切菜声,结果发现妈妈站在黑暗里机械地重复切洋葱的动作,砧板上根本没有洋葱,只有她自己的指尖在渗血。

影片的恐怖效果很大程度上依赖于声音设计。那个”另一个妈妈”出现时总会伴随着一种类似指甲刮擦黑板的高频噪音,但混音师很狡猾地把这个声音藏在环境音里——可能是电冰箱的嗡嗡声,也可能是窗外树枝的摩擦声。这种听觉诡计让很多观众看完电影后,回到家里听到类似声音都会条件反射地起鸡皮疙瘩。

《屋内事件》最让人睡不着觉的地方在于它提出了一个无解的问题:当你发现至亲之人可能已经被某种东西取代,你是选择揭穿真相还是配合演出?影片中那个令人心碎的场景——父亲流着泪对女儿说”我知道你不是我的女儿,但我选择继续爱你”——把这种困境推向了令人窒息的极端。这种心理恐怖比任何血腥场面都更难消散,因为它触动了我们最深的软肋:对亲密关系的不安全感。

看完电影的那个晚上,你可能会不自觉地多看两眼家人的行为举止。当妻子递来咖啡时,你会注意到她今天用的是不是惯用手;当孩子突然用陌生的语气说话时,你的后背会不会窜上一股凉意?《屋内事件》最成功的地方,就是它把恐怖片从银幕上拽下来,塞进了每个观众的家庭相册里。毕竟,还有什么比”家不再安全”更根本的恐惧呢?当片尾字幕升起时,你可能和影院里其他观众一样,第一时间掏出手机给家人发了条”今天过得怎么样”——这大概就是现代人对抗恐怖最本能的方式了。