姜文、陈冲、倪妮领衔北影节评委,3部华语片入围

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影盛宴:第十五届北京国际电影节全记录

四月的北京,空气中已经开始弥漫着初夏的气息,而电影爱好者们的心早就被另一件事点燃——第十五届北京国际电影节即将拉开帷幕。从4月18日到26日,整整九天时间里,”新质光影·美美与共”的主题将贯穿始终,为影迷们带来一场前所未有的视觉盛宴。

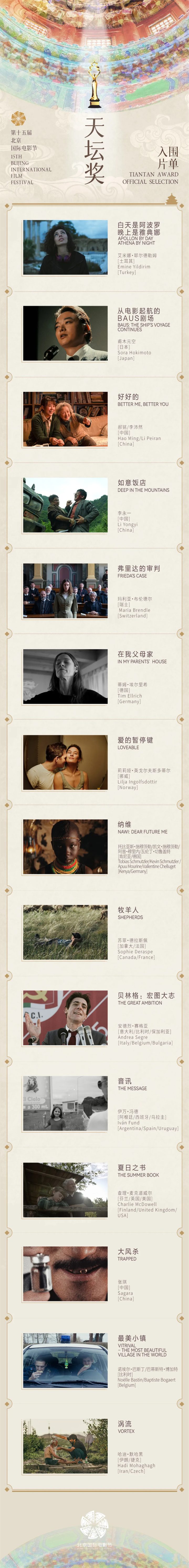

说到北影节,最引人瞩目的莫过于”天坛奖”的角逐了。今年这个主竞赛单元可是创下了新纪录——来自103个国家和地区的1794部长片报名参赛,比去年增长了将近两成。经过层层筛选,最终入围的15部作品中,有3部来自中国,另外12部则来自世界各地。想想看,这些影片要经过姜文领衔的国际评委会的严格评审,评委阵容里还有陈冲、大卫·叶茨这些响当当的名字,连倪妮、叶锦添这样的多面手也加入其中,可见这个奖项的分量有多重。

开幕式向来是电影节的”重头戏”,今年想必也不会让人失望。不过对于普通影迷来说,可能更关心的是展映环节。今年的北京展映可谓阵容豪华,18个单元近300部优秀影片将在京津冀地区的33家影院轮番上映,总共要放映约900场次。特别值得一提的是几个精心策划的专题展映:”两甲子的喝彩·中国电影特展”带我们回顾中国电影120年的发展历程;”130年的自画像”则从另一个角度解读电影史;”无尽浪潮:道格玛95运动三十年”让影迷们重温这场影响深远的电影运动;还有罗伯特·奥特曼的个人作品回顾展,对这位电影大师的粉丝来说绝对是难得的机会。

除了看电影,电影节期间的论坛活动也很有看头。四场主题论坛、五场专题论坛,还有三场公开课和三场大师班,由黄建新担任艺术顾问,干货肯定不少。对于业内人士来说,”北京市场”环节更是不能错过,这里可是电影项目找投资、找合作的热门平台。而”电影+”活动则把电影和其他艺术形式跨界融合,总能碰撞出意想不到的火花。

今年的海报设计也很有讲究,由著名设计师霍廷霄操刀,主体造型是个万花筒,灵感居然来自故宫万春亭的盘龙藻井。这种把古代宫廷建筑元素和现代电影艺术光影巧妙结合的设计,确实让人眼前一亮。海报一出,就在影迷圈里引发了热烈讨论。

大学生电影节的粉丝们也不用着急,第32届大学生电影节将同期举办。对于年轻影人来说,”项目创投”单元更是值得关注,终审评委团里有陈思诚、饶晓志这样的实力派导演,还有张子枫这样的新生代演员代表。而首次设立的AIGC电影单元则由管虎、罗伯·明可夫等人把关,看来电影节也在紧跟技术潮流。

说到特别单元,”注目未来”由匈牙利大师贝拉·塔尔坐镇评审,想必会挖掘出不少有潜力的新人新作。电影嘉年华则是给普通观众准备的轻松环节,让严肃的电影节多了几分欢乐气息。

闭幕式暨颁奖典礼自然是压轴大戏,到时候”天坛奖”花落谁家,各个奖项的归属,都是媒体和影迷关注的焦点。从目前公布的入围名单来看,竞争应该相当激烈。

其实北影节走到第十五个年头,已经不仅仅是电影人的聚会,更成为了这座城市的文化名片。从主竞赛到展映,从论坛到市场,每个环节都经过精心设计,既照顾到专业需求,也考虑到普通观众的参与体验。那些天,走在京城的大街小巷,随处都能感受到浓厚的电影氛围——影院门口排起的长队,咖啡馆里关于某部参展影片的热烈讨论,甚至地铁上都能听到有人谈论刚看过的电影。

记得去年电影节期间,有部小众文艺片在展映后引发了观众自发的掌声,持续了整整五分钟。导演当时就站在后排,一个劲儿地鞠躬致谢,场面特别感人。这就是电影的魅力,也是电影节的魅力——把热爱电影的人聚在一起,分享感动,交流思想。

今年的主题”新质光影·美美与共”很有意思,既强调创新,又注重包容。从入选影片的多样性来看,确实体现了这一点。有影评人开玩笑说,这届北影节的片单就像一桌满汉全席,各种口味都能找到对应的菜式。

对于普通观众来说,可能最头疼的就是排片选择了。近300部影片,900场放映,怎么合理安排时间成了技术活。有经验的影迷早就总结出了攻略:先锁定几部必看的,再根据影院位置规划路线,中间还得留出吃饭时间。有人甚至提前请好了年假,就为了能多看几场。

值得一提的是,今年电影节的宣传工作做得很到位,早在一个月前,各种预告、片花就开始在社交媒体上发酵。不少影迷组织自发制作了观影指南,详细标注每部影片的亮点和适合人群。这种自下而上的热情,恰恰说明了北影节在观众心中的地位。

随着开幕日期的临近,电影宫周边的酒店早已一房难求,不少影迷选择住在稍远的地铁沿线。餐馆老板们也摩拳擦掌,准备迎接这波观影人潮。有家影院旁边的咖啡馆甚至推出了”电影节特供套餐”,里面包含能快速解决又不耽误下一场电影的简餐,生意好得不得了。

说到底,电影节最大的意义或许就在于这种全民参与的热情。当电影从银幕走向生活,当观影从个人体验变成集体记忆,艺术也就真正走进了人们心里。所以,不管你是资深影迷还是偶尔看看电影的普通人,这九天时间里,北京都有属于你的光影时刻。