《日暮归乡》海报:中国台湾老兵的思乡情怀

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 回家:六个中国台湾老兵与他们的未竟归途

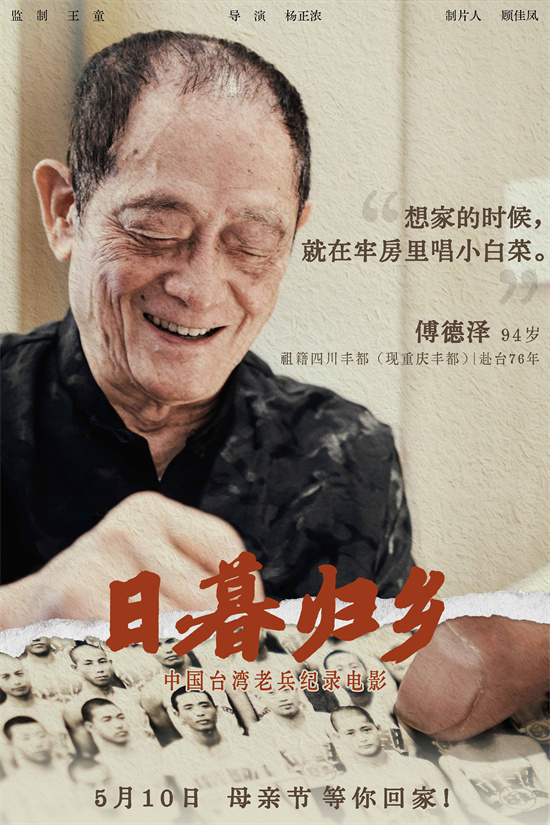

“小白菜呀,地里黄呀,三两岁呀,没了娘呀……”傅德泽老人沙哑的嗓音在镜头前响起时,摄影棚里突然安静得能听见胶片转动的声响。这位18岁就被迫离开安徽合肥的老兵,在台湾岛上唱了七十多年的北方民谣,乡音早已褪色,但歌词里的每一个字都像是刻在骨头里。导演杨正浓后来回忆说,那天老人唱着唱着就哭了,浑浊的眼泪顺着皱纹流进嘴角,他舔了舔说:”是咸的,和老家门前那条河的水一个味道。”

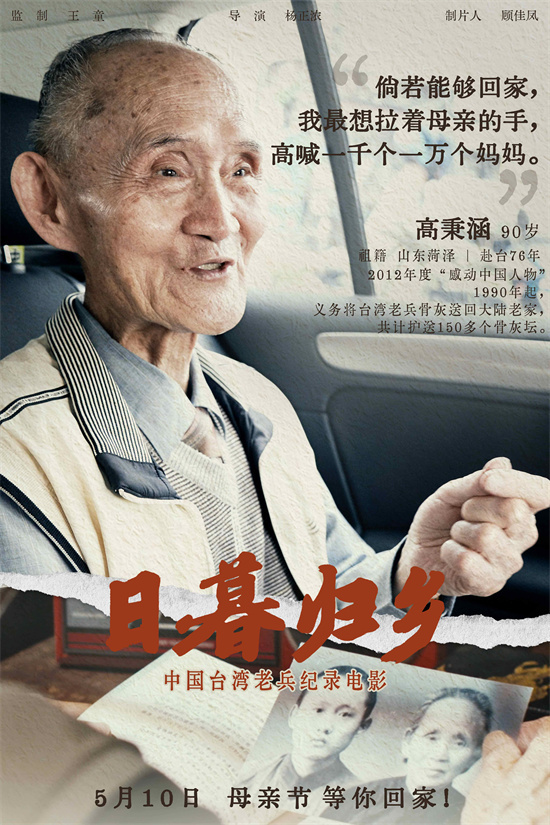

《日暮归乡》的镜头记录下六个这样的生命。高秉涵佝偻着腰在台北殡仪馆整理骨灰坛时,会突然对着某个陶罐说”老张啊,明天咱们就过海峡了”。这个山东菏泽汉子在过去三十年里,像护送珍宝一样把150多个同乡的骨灰送回大陆。有次遇到台风,航班取消,他抱着骨灰坛在机场睡了两天,醒来第一句话是”咱不着急,肯定让你回家”。电影里有个细节:他总在坛子外裹层红布,因为”老家办白事都这个讲究”。

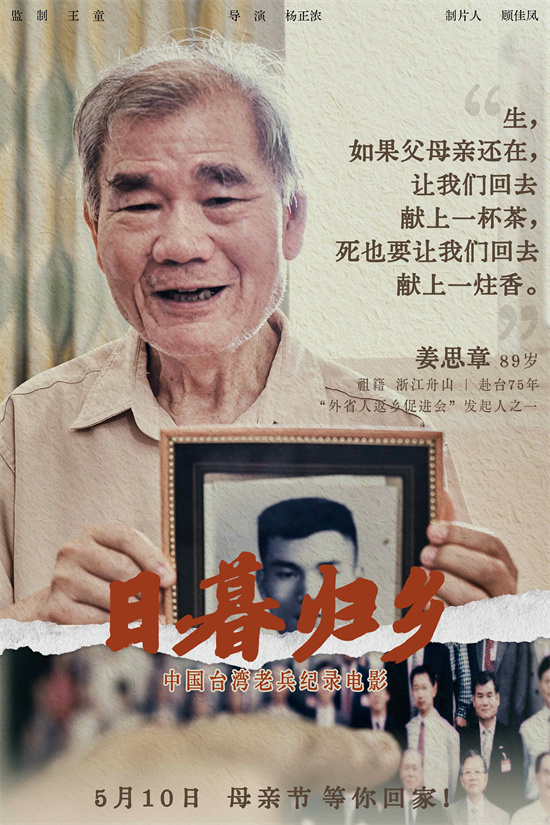

姜思章的右手缺了三根手指。1949年那个雨夜,14岁的他在浙江舟山码头拼命抓住缆绳想跳船回家,被国民党士兵用枪托砸断了手指。现在89岁的他每天仍坚持去”海峡两岸和谐文化交流协会”上班,办公桌玻璃板下压着张泛黄的地图,用红笔圈出舟山的位置。摄制组跟着他重访基隆港时,老人突然挣脱搀扶,踉跄着跑到防波堤尽头,对着大海喊:”娘——”那声嘶吼混着汽笛声飘出去很远,在场所有人都红了眼眶。

金英的遗物里有本1978年的台历,在重阳节那天写着”给娘买了双尼龙袜”。这个广东汕尾女人直到临终前都在编织毛线袜,攒了满满一樟木箱。护士发现她去世时,手里还攥着半只没织完的袜子,针脚里别着张纸条:”娘脚小,要收三针”。这些袜子最终由红十字会转交,但没人知道她母亲是否还健在。影片拍到她女儿在淡水河边烧纸钱的场景,灰烬被风卷着贴水面飞行,像一群归巢的灰鸽。

顾佳凤制片人提到最难拍的是潘松带的段落。这位广东五华老兵晚年患上阿尔茨海默病,却始终记得家门口有棵柚子树。摄制组辗转找到他故乡的老宅,发现树早已枯死,只剩半截树桩。当他们把树桩照片拿给病床上的老人看时,已经认不出子女的老人突然用客家话说了句”阿妈在树下纳鞋底”。摄影师后来在访谈里说,那一刻监视器画面全是抖的,因为他”眼泪把取景器糊住了”。

王童监制坚持用35毫米胶片拍摄,”这种颗粒感像记忆的质地”。有个长镜头跟着曾奇才的轮椅在荣民之家走廊移动,两侧墙上挂满老照片,阳光透过百叶窗在老人脸上投下条纹状的阴影,仿佛正在穿越时空隧道。四川丰都人曾奇才去世前三个月,每天让护工推他到电视间看大陆天气预报,听到”重庆”两个字就会笑。护工在镜头外轻声说:”他以为自己在等回乡证,其实是在等死亡通行证。”

影片结尾处,傅德泽站在金门海岸线,隔海望着厦门方向唱完《小白菜》最后一段。潮水退去时,沙滩上露出几块棱角分明的礁石,形状像极了他形容过的”合肥老宅门前的上马石”。这个画面没有配乐,只有海浪声和老人轻微的喘息。字幕升起时,影院里响起此起彼伏的抽泣声——那里坐着许多同样白发苍苍的老兵,他们衣领上都别着小小的中国地图徽章,大陆部分被摩挲得发亮。