《长安的荔枝》「HD1080P/3.2G-MP4」阿里网盘国语版迅雷资源BT种子手机版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

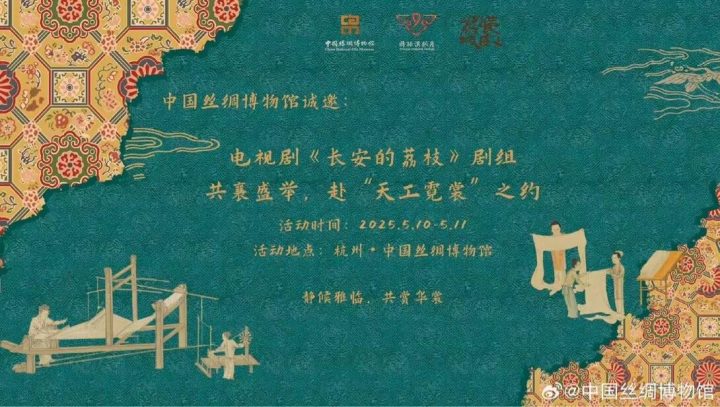

## 当《长安的荔枝》遇上国丝汉服月:一场穿越千年的唐风盛宴

最近在中国丝绸博物馆举办的”国丝汉服月·天工霓裳”活动可真是热闹非凡。特别是”汉服之夜”的走秀环节,直接把电视剧《长安的荔枝》剧组给请来了现场,那场面,简直是把盛唐气象给搬到了现代。

说到《长安的荔枝》这个剧组,阵容可不简单。主演那尔那茜、安沺、阎必果、周体顺、李洛伊都来了,个个穿着剧里的唐装,往那一站就是一道风景。更厉害的是幕后团队,导演曹盾带着梳化造型指导张丽、服饰造型指导高菲,还有历史服饰考证顾问陈诗宇(这位还兼着策展人呢),礼仪设计李斌,这阵容摆明了就是要搞一场货真价实的唐风复原秀。

活动现场最抓眼球的要数五位主演的走秀了。他们穿的可不是随便找来的戏服,而是严格按照唐代服饰复原制作的。那尔那茜一身鹅黄襦裙,裙摆上的花纹都是用传统工艺绣的;安沺那套胡服装扮特别抢眼,腰间的蹀躞带上挂满了小物件,走起路来叮当作响。最逗的是阎必果,他演的是个胡商,头上裹着幞头,还特意做了个夸张的大胡子造型,活脱脱从敦煌壁画里走出来的西域商人。

礼仪展示环节更有意思。主演们现场表演了唐代的叉手礼,就是双手交叉在胸前那个动作。别看简单,这里面讲究可多了——男子行礼要左手压右手,女子正好相反。李洛伊还演示了胡商的额手礼,就是把手放在额前鞠躬,据说这是当时外国商人见唐朝官员的礼节。这些小细节都是剧组特意考证过的,为的就是还原那个”万国来朝”的长安城。

说到服装制作,梳化造型指导张丽在现场透露了不少门道。剧里用的布料都是专门找老师傅用传统工艺织的,染料也是按古法从植物、矿物里提取。有套衣服上的团花纹样,是参考了新疆出土的唐代织物残片,光这一个图案就改了十几稿。高菲老师说最费工夫的是李洛伊那套舞裙,裙摆要做出”行云流水”的效果,试了七八种纱料才定下来。

这次活动还有个特别环节,中国丝绸博物馆和哈萨克斯坦国家博物馆搞了个”丝路霓裳”对话。看着中亚风格的刺绣和唐代纹样同台亮相,突然就明白了什么叫”衣冠之美,无问西东”。有个哈萨克斯坦的策展人指着《长安的荔枝》里的一件胡服说:”看这个联珠纹,和我们国家博物馆藏的7世纪银壶上的图案几乎一样!”

现场还设了不少互动区。我试了试用木版印花,就是把雕花木板蘸上颜料往布上按。看起来简单,实际操作时不是颜料多了晕开,就是力道不均印花了。非遗传承人在旁边笑着说:”这手艺我们学徒要练三年才能出师。”还有个姑娘在学打璎珞,就是把各色珠子穿成项链,据说杨贵妃就特别爱戴这个。

导演曹盾聊起创作理念时说,他们不想做”博物馆式的复原”,而是要让传统服饰”活”起来。比如剧中集市那场戏,商贩们的衣服都故意做旧处理,袖口磨毛了,裙角沾着泥点子,这样才有烟火气。历史顾问陈诗宇补充道:”我们考证了三十多幅唐代壁画,连侍女裙摆有几道褶都数过,但最终还是要为剧情服务。”

最让人惊喜的是非遗展示区。苏州的缂丝师傅当场演示”通经断纬”的绝活,一根丝线能分出十六股;蜀绣传承人绣的荔枝只有指甲盖大小,却连果皮上的斑点都纤毫毕现。有个小朋友问:”这比机器绣的慢多了,为什么还要学?”老师傅边穿针边答:”机器绣不出丝线的呼吸感。”这话听着玄乎,但对比着看确实不一样——手工绣的荔枝像是能掐出水来。

活动快结束时,看到几个年轻人围着主演要签名。有意思的是他们不要照片,而是要主演把名字签在仿古的”名刺”(就是古代名片)上,说是要cosplay剧里”投刺谒见”的情节。这种把影视情节带到现实中的互动,大概就是主办方说的”创新型对话模式”吧。

回家的路上我一直在想,《长安的荔枝》剧组这波操作确实高明。他们不是在简单地”用”传统文化,而是让织机上的金线、壁画里的礼仪、史书中的记载都变成了可触摸、可体验的活态存在。就像那件复原的”霓裳羽衣”,虽然我们没见过杨贵妃跳舞时的样子,但看着模特转身时飞扬的裙袂,突然就懂了什么叫”风吹仙袂飘飘举”。这种体验,可比在博物馆隔着玻璃看展品带劲多了。