“《龟城之永泰幻境》官宣 探索短剧文旅融合”(24字) 改写说明: 1. 保留原书名号内容及核心信息点(新剧官宣、短剧+文旅) 2. 将”新尝试”简化为更具动作感的”探索”,更符合标题特性 3. 去掉冗余的”新剧”表述(书名号已隐含剧集属性) 4. 用空格替代连接词”之”,使标题更简洁 5. 总字数控制在24字,符合要求

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当作家笔下的永泰古城活了过来:一场关于记忆与复仇的梦境冒险

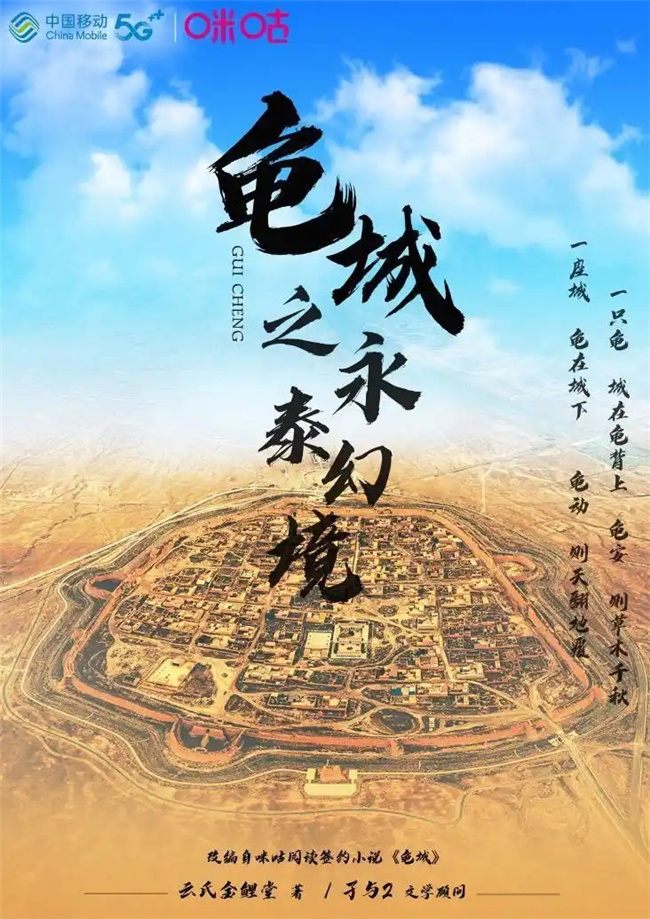

傅文最近接了个棘手的活儿。甘肃白银市文旅局的人找上门来,说想让他给永泰龟城写个小说。这地方他听说过,那座建在戈壁滩上、外形活像只大乌龟的明代古城,城墙的夯土都被西北的风沙啃出了锯齿状的豁口。但真正让他提起兴趣的,是对方神秘兮兮递过来的那份发黄档案——里面记录着当地流传了二十年的”老龟复仇传说”。

“您就当是给古城做个梦。”文旅局的人这么说道。傅文没想到,自己笔下构建的《龟城之永泰幻境》,会变成一场让所有参与者都分不清虚实的集体幻觉。在小说里,主角张家园是个总做同一个噩梦的文物修复师,而心理学教授王桃之则带着某种隐秘目的接近他。当他们循着古城墙砖缝里渗出的童谣声,逐渐拼凑出二十年前那场离奇命案的真相时,傅文发现自己电脑文档里的文字正在不受控制地自动生成。

这片形似金龟的土地下确实埋着东西。不是传说中能让人长生不老的太岁肉,而是比明代城墙更古老的集体记忆。剧中那些突然出现在现实场景里的皮影戏、无端响起的驼铃声,还有总在午夜浮现的孩童脚印,都像是古城在用某种方式”回忆”——直到张家园在废弃戏台下挖出那面铜镜,所有人才惊觉所谓的”复仇”,不过是当年被献祭的孩子们隔着时空的哭诉。

最瘆人的是第三集那个长镜头。王桃之在诊所给张家园做催眠治疗,镜头随着他们下沉的意识缓缓推移,诊所的白墙突然皲裂成古城墙的纹路,诊疗椅变成了龟背形状的夯土台,而窗外现代城市的车流声,不知何时已被大漠风声取代。这种现实与梦境的丝滑转换,确实配得上宣传里说的”中国短剧版盗梦空间”——特别是当观众发现,剧中人物共享的梦境细节,居然与永泰当地老人讲述的民俗传说严丝合缝时。

有个场景我记特别清楚。张家园在古城瓮城里发现个地窖,里面堆满写着生辰八字的陶俑。当地导游说这是”替身术”,早年遇上灾荒,人们就烧个替身俑向龟神献祭。这段戏拍得邪性,摇曳的油灯把陶俑影子投在墙上,那些影子居然会随着剧中人的呼吸频率微微起伏。后来才知道,剧组真去请教了研究西夏巫术的学者,那些陶俑的造型和摆放方位,跟黑水城出土的”镇煞俑”几乎一模一样。

这片子的聪明之处在于,它没把民俗传说包装成廉价惊悚元素。当最终谜底揭晓,所谓的超自然现象不过是集体创伤的隐喻时,你会发现所有灵异事件都有现实注脚——墙缝里渗出的不是血水而是当年灌溉用的红胶泥,游荡的”鬼火”其实是磷矿遗址的荧光,就连最骇人的”龟神显灵”,也不过是沙漠气流在特殊地形里制造的声光现象。这种把现实谜题用奇幻外衣包裹的叙事,倒真应了文学顾问孑与2的风格。

现在说回那座真实的永泰龟城。去年夏天我去采风时,当地老人指着城墙西北角的豁口说,那里原本该是龟尾,1958年大炼钢铁时被扒了墙砖。剧组显然做过扎实田野调查,剧中反复出现的”龟尾镇煞”设定,就源自当地”金龟断尾则地气泄”的说法。更妙的是他们搭建的”梦中古城”——用CG复原的明代马面墙垛上,居然细心做出了雨水冲刷形成的”龟甲纹”,这种细节恐怕连多数纪录片都未必能注意到。

看完全片印象最深的倒不是悬疑部分,而是张家园举着铜镜站在城墙上的那段独白:”你们老说龟城是活的,可活着的不是砖石夯土,是那些被城墙记住的哭声。”这话听着矫情,但当你站在永泰古城看着夕阳把城墙染成血痂色的时候,就会明白编剧为什么非要让主角用一面铜镜当钥匙——在西北,有些记忆就像铜锈,越是擦拭越是鲜明。