《援藏日记》预告:高原光影中的希望篇章

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

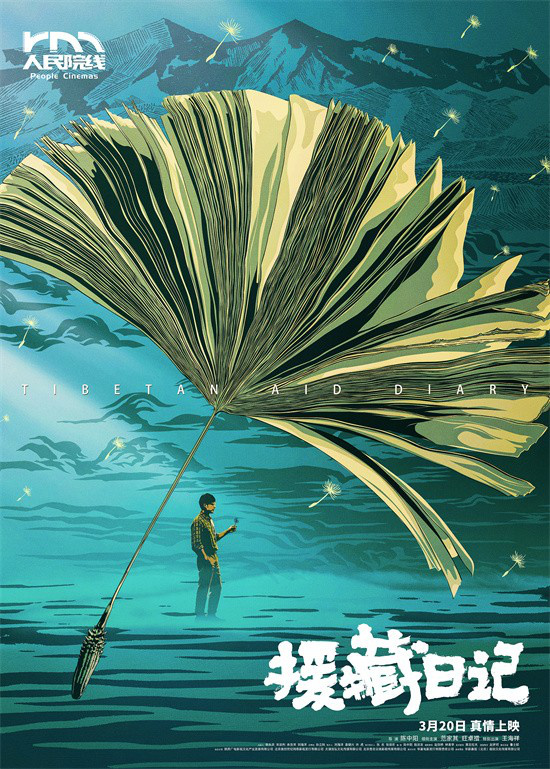

## 当蒲公英的种子落在雪域高原

电影《援藏日记》里有个镜头我印象特别深:范家其饰演的北京大学生韩松站在教室门口,手里攥着一把蒲公英,轻轻一吹,那些白色的小伞就飘向藏地的蓝天。这个画面简直就像导演陈中阳在跟我们说悄悄话——你看,知识就像这些蒲公英种子,飘到哪里就在哪里生根发芽。

旺卓措演的那个藏族小姑娘卓玛,第一次见到韩松时躲在门框后面,只露出半张脸。你能从她眼睛里看到好奇,也看得到害怕。这个细节特别真实,就像我们小时候见到陌生人那种又想靠近又不敢的样子。后来韩松教他们念”床前明月光”,卓玛跟着念,发音怪怪的,但特别认真。这种文化碰撞产生的火花,比那些刻意制造的戏剧冲突动人多了。

王海祥演的朗措大哥是个硬汉,为了给学校运教材差点把命搭上。电影里那场暴风雪中的戏拍得特别真实,你能听见风在吼,雪粒子打在脸上好像真的会疼。但最戳心的不是这些惊险场面,而是他脱险后第一句话是问”书没事吧?”。这种朴素到骨子里的奉献精神,现在都市题材里真的很少见了。

影片把高原反应拍得特别真实。韩松刚到西藏时头疼得整夜睡不着,第二天还得强撑着上课。有场戏是他边吸氧边批改作业,改着改着就趴在桌上睡着了,作业本上还留着氧气管的压痕。这种细节比什么豪言壮语都有说服力,让你真切感受到支教老师的辛苦。

藏地风光拍得像明信片,但不是那种空洞的漂亮。金黄的青稞田里传来读书声,雪山脚下孩子们在踢足球,这些画面都在告诉你:教育不是高高在上的施舍,而是像青稞酒一样,慢慢发酵在日常生活里。特别是韩松二十年后重回西藏,看见当年教过的学生现在当了老师,那个长镜头跟拍他们走过操场,背景里还能听见当年那首《静夜思》的朗诵声。

电影里有个情节特别打动人。学校缺课本,孩子们就轮流抄书。卓玛抄到一半没纸了,就把诗抄在阿妈给的哈达上。后来这条写着汉诗的哈达在风中飘啊飘,和经幡缠在一起。这个意象太妙了,把文化交融说得这么美又这么自然。

3月20日上映那天,我特意选了早场。空荡荡的影厅里,当放到韩松的白发和藏族孩子们的黑发在阳光下闪闪发亮时,突然就理解海报为什么用蒲公英了。这些老师就像高原上的蒲公英,看着不起眼,可是风一吹,他们的故事就能飞过唐古拉山,飞到我们心里。

有个观众说这片子像”会呼吸的纪录片”,我觉得特别对。它没把支教老师拍成悲情英雄,也没把藏族同胞拍成需要拯救的弱者。你看韩松学喝酥油茶时龇牙咧嘴的样子,看孩子们教他跳锅庄时他同手同脚的笨拙,这些幽默的小细节让整个故事特别有烟火气。

最后想说,这片子最厉害的地方是没喊一句口号,但你看完就会觉得,教育真的是雪域高原上最高的那座山。就像韩松在电影里说的:”我不是来改变他们的,是他们改变了我。”这句话大概就是《援藏日记》最想告诉我们的——真正的教育,从来都是相互成全。